歡迎葛蘭CD面世 鄧小宇

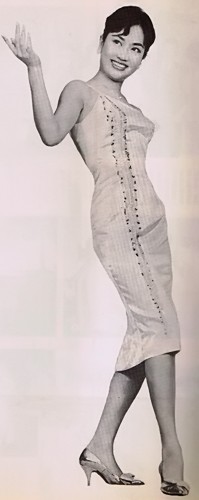

當迎接電影《Mambo Kings》的時候,不要忘記我們早已有曼波女郎。

葛蘭退出歌/影壇已差不多有三十年吧?這些年來,除了大概十年前 TVB 曾經有一兩次在早場午夜場時間播過幾部她主演的電影之外,她可以說是「芳縱杳然」。在唱片方面,有一段時間我曾經努力地在港九各大小唱片店搜羅她的舊作,結果也是大失所望,同屬百代唱片公司,姚莉、張露她們起碼也有些在星加坡印製,無論選曲或錄音皆十分粗糙,但總算是聊勝於無的卡式帶,而葛蘭,連這些在廟街檔攤與鄭君綿、鄭錦昌、櫻花、凌雲等人並列的廉價產品都沒有份兒,真令人懷疑,這個世界上究竟仍有沒有人要聽葛蘭的歌曲?她仍有沒有歌迷?

我的回答是,絕對有。葛蘭的歌/影迷,就好比一群失散了的孤兒,大家天各一方,互無聯絡,甚至不知道對方仍否存在?他們不似陳寶珠的影迷,不少至今仍定期與偶像相聚,可能葛蘭的影迷是較高檔的一群,她們不愛作集體式膜拜,她們對葛蘭的擁戴是很私人的,隔了幾十年,他們的人數未必會很多,但他們絕對是愛得熱烈、深刻,提起葛蘭,提起她的歌,他們依然眉飛色舞。

以下是我個人接觸到的一些例子:

(一)最近電視有個雀巢咖啡廣告,女主角在那個佈置得很 yuppie 的家裡,戴著 walkman 去哼葛蘭那首〈教我如何不想她〉:「不想不想不想她 ……」在大叫大嚷。這首「失傳」了多年的歌,怎會突然出現在九十年代,一個絕對不是懷舊,而是充滿著時代氣息的電視廣告?你認為是它的創作人「無意中」發現到這首歌?太巧合了吧?我敢肯定,它的 creative team,即使不是超級葛蘭迷,也一定對她有相當認識,才會在全世界芸芸歌曲中,挑選了道一首。

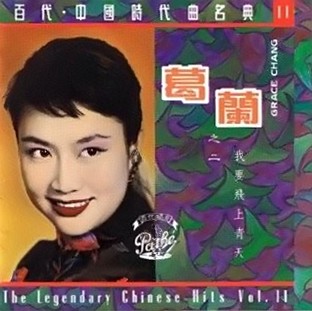

(二) 前幾個月我出門,在啟德機場候機室,身旁坐了兩個約三十出頭的人,從言談中聽出他們是上大陸公幹,忽然其中一個竟隨口哼起葛蘭在電影《空中小姐》的插曲〈我要飛上青天〉,《空中小姐》1959 年上映,〈我要飛上青天〉在電台大概一直流行到六十年代中期,而眼前這位「歌者」才三十左右,他如何曉得〈我要飛上青天〉這首歌?

(三) 今年初我有一次從馬來西亞駕車去星加坡,途中看見路旁一塊大型廣告招牌,是宣傳一個新建的屋村,此屋村的中文名字是「葛蘭鎮」!我簡直不相信自己的眼睛,巴不得停車把這幅廣告拍攝下來,拿給葛蘭看,雖然我聽人說「葛蘭」原本好像是一種花卉的名稱,我本人從未見過這種花,若果真有,也絕對是相當冷門的花卉,不似玫瑰牡丹那末普遍,但為甚麼有人會用到如此 obscure 的花卉來命名,如果不是因為「葛蘭」這個人?

(四) 幾年前我第一次到星加坡,工作上認識了當地一間航空公司營業經理,年紀和我相若,起初大家都是表現得客客氣氣的,直至後來不記得誰率先提到葛蘭,然後方發現原來大家都是那麼喜歡葛蘭,頓然有他鄉遇故知的感受,很自然就成了好友。

所以現在 EMI「良心發現」,重新將葛蘭的舊作以 CD 發行,對於葛蘭的歌迷來說,真是天大的喜訊。

其實 EMI 替葛蘭再版 CD,我們已聽聞了差不多一年,黃奇智訴我 EMI 會把以前百代出品的時代曲重新 re-master,以 CD 推出,我的確是興奮異常﹔五十年代以至六十年代初期,那時的香港是十分的 eclectic,我們在日常生活會經常接觸到操不同方言來自中國大陸五湖四海的移民,而時代曲在當時的確佔了一個十分重要地位,我所指的時代曲,不是姚蘇蓉/青山/尤雅那些受日本演歌影響的台灣式時代曲,而是在台式歌曲入侵前,一批直接在解放後從上海移植到香港繼續發展生根的時代曲,百代唱片公司亦是在這個時期從上海搬遷到香港,在十年間把時代曲帶到一個黃金期,像姚莉、方靜音、鄧白英、逸敏、吳鶯音、張露、葛蘭 …… 都是百代那個全盛期間旗下的大歌星,現在要把她們的名曲重新整理再版發行,當然是樂壇一件盛事,同時亦為普及文化留下寶貴的資料和記錄。

可惜出了吳鶯音、周璇這兩位基本上是屬於四十年代上海而不是五十年代香港歌星的專集後,其他的就只聽到樓梯響,沒有下文。記得一年前,為了配合 EMI 這個計劃,我們《號外》和葛蘭見過幾次面,相約好做專訪和拍些近照,當時葛蘭也是興緻勃勃的,畢竟她的歌已失傳了廿年以上,一旦「出土」,確是值得緊張,可惜 EMI 不知何故一拖再拖,令她對整件事情的熱情遞減,加上其他一些因素,她最後還是婉拒《號外》拍照的邀請。也許她的拒絕是有道理的,現今的媒體對所有「息影女星」完全是一視同仁,好像以前她們個個都是一樣「咁高咁大」,一方面可以說是記者們客氣,另一方面亦可以說他們根本對過去影壇無知,試想,二三十年後,報章刊登一張鄭裕玲和苑瓊丹的合照,然後標題她們兩個都是九十年代香港的天王巨星,鄭裕玲會有甚麼感想?前一陣子,葛蘭在某些周刊上,就受到類似的待遇。

在五十年代,國語片和粵語片根本是代表兩種截然不同的文化背景,葛蘭和余麗珍的世界完全是兩回事,五十年代的國語片為香港帶來南下外省人(特別是上海人) 的 sophistication 和 cosmopolitan,是上海繁榮的延續,而當時的粵語片只是廣東婦孺的精神食糧,記者們,你們絕不可以把葛蘭和譚倩紅這些二幫三幫的粵語片女星混為一談的!

當葛蘭出 CD 一事冷卻之後,我從外國的刊物得悉電影《Mambo King》上映了,而且造成相當的轟動!(特別在邁亞米古巴移民當中),我亦急不及待到處找它的 soundtrack。Mambo(曼波) 和 Cha Cha 都是五十年代十分流行的拉丁舞蹈,如果它們在香港大行其道,我猜想當年在美國也一定同樣瘋靡,但後來我去美國讀書,在視覺上,聽覺上,或與人交往當中,完全找不到一絲 Mambo 的遺跡,令我懷疑, Mambo 究竟有沒有在美國流行過?如果沒有,當年香港 Mambo,Cha Cha 之風(不要忘記葛蘭的〈曼波女郎〉和〈我愛 cha cha〉)又是從甚麼地方吹過來?直至讀了《Mambo Kings 》soundtrack的封套我終於才確定 Mambo 真的曾在美國掀起過一股熱潮,只不過美國人似乎比香港人更加善忘吧。

《Mambo Kings》的電影怎樣,我仍未有機會看到,但它的音樂就真的不錯,各式 mambo、Cha Cha 節奏的音樂都有齊,而且我發覺其中好幾首歌的樂器運用的編排,和葛蘭電影《曼波女郎》的插曲,極之相同,證明了在五十年代香港的流行曲水準已十分之高,也追得上外國潮流,聽了《Mambo Kings》之後,我更加懷念葛蘭的歌曲了。

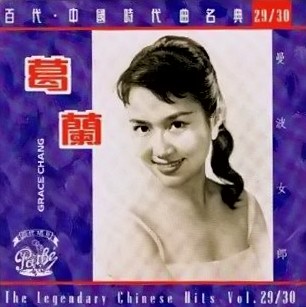

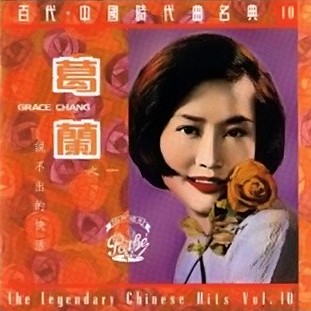

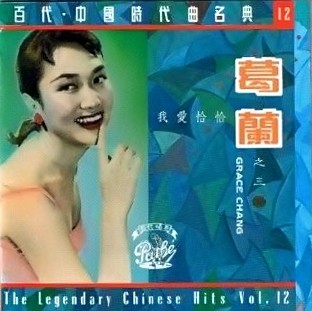

終於在五月下旬,EMI 推出了三張葛蘭的 CD 專集,分別定名為 ——《說不出的快活》、《我要飛上青天》和《我愛恰恰》,據整個 project 的顧問、資深時代曲專家黃奇智透露,原本葛蘭有五張 CD 的,另外兩張 ——《曼波女郎》和《青春兒女》,要等看前三張推出後的反應,遲一步再發行。

不過就我手頭上三張 CD 來看,葛蘭大部份重要的歌都齊了,而且錄音效果相當理想,音色清澈圓渾,包裝也花過一番心思,不似以前那些「懷舊」卡式盒帶般粗製濫造,今次完全可以見得人,亦顯示出 EMI 對本身歷史的尊重,相信葛蘭也覺得有面子。

而這些歌,隔了那麼多年,它們是否依然耐聽?作為一個葛蘭迷,我當然是帶有偏見說是百聽不厭,像〈我愛恰恰〉的肉緊,或電影版〈卡門〉的銷魂蝕骨,都是後無來者的演繹,相信以後再沒有人會像她去到那麼盡,又或者像〈我要你的愛〉或〈打噴嚏〉,那種幽默抵死,也同屬空前絕後,至於她唱抒情歌曲如〈廟院鐘聲〉、〈沒有月亮的晚上〉,或者今次我驚喜的發現 ——〈粉紅色的康乃馨〉,都是她實力和歌唱造詣的例證。不過,歌始終是要聽,不是靠看,我再寫下去也沒有用,究竟有幾多人會聽這些歌?

最重要的,除了葛蘭的歌迷外,這些歌能接觸到新一批的聽眾嗎?如果這些歌只能滿足到葛蘭以前一批歌迷,而不能引起新一輩人的興趣,它們再出現的意義就變得局限和片面了。我總覺得,好的歌曲,好的歌手,始終能超越時空的限制,真正能達到歷久長青。像我雖然不是三四十年代的人,但我對 Cole Porter、Rodgers & Hart 的作品,或 Tommy Dorsey、Frank Sinatra 的歌曲,依然有一份共鳴,葛蘭的歌曲能否去到歷久長青、或是否如黃奇智所說她其實是 ahead of her time,青年的聽眾會否接受她,讓我們拭目以待吧,從朋友的剪報,知道星加坡已泛了一陣懷舊熱潮,久違了的葛蘭亦頻頻見報,也許星馬人的確見較長情。那麼香港呢?什麼時候葛蘭的歌會再在電台響起,什麼時候她的電影會再次上映?隨著今次葛蘭 CD 的出現,忽然間,這一切又好像變得不再是奢望了?